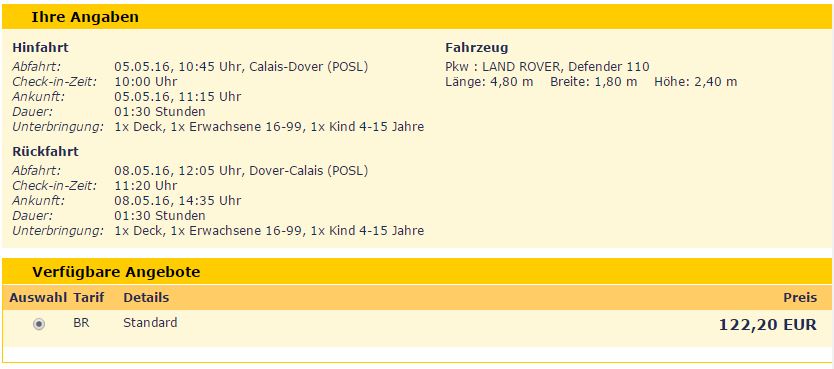

80 Prozent aller Reiseerkrankungen sind laut Weltgesundheitsorganisation auf verunreinigtes Wasser zurückzuführen. Wer kein Risiko eingehen möchte oder autark unterwegs sein will, muss sich Gedanken über Trinkwasser-Aufbereitung machen. Was macht Wasser ungenießbar und wie wird es aufbereitet? Wir erklären ausführlich die Risiken und die Aufbereitungsverfahren.

Der Körper stellt hohe Qualitätsanforderungen an Trinkwasser: Es muss von Krankheitserregern und Verschmutzungen freies Süßwasser sein. Wassermangel führt zu Leistungsverlust, Ausfallerscheinungen und kann lebensbedrohlich sein. Wie lang ein Mensch ohne Wasser auskommt, variiert sehr stark und ist unter anderem abhängig von Geschlecht, Größe, Gewicht, bestehenden Erkrankungen, klimatischen Bedingungen und Anstrengung. Im Durchschnitt kann ein gesunder junger Mann nur maximal drei bis vier Tage ohne Flüssigkeit überleben.

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. empfiehlt eine Wasseraufnahme von 40 Millilitern pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Bei 70 kg wären das rund 2,8 Liter am Tag, wovon gut 1 Liter durch die Nahrung aufgenommen wird. Bei großer Hitze und bei körperlicher Anstrengung kann der Bedarf auf bis zu 6 Liter oder mehr ansteigen.

Die Mineralisierung des Wassers ist dabei nicht entscheidend. Das Umweltbundesamt als nationale Vertretung der Weltgesundheitsorganisation in Trinkwasserfragen erklärt dazu: „Der Mensch nimmt über die Nahrung genug Mineralien auf. Er ist auf die Mineralien im Wasser nicht angewiesen. Es sei denn, das Wasser ist für einen längeren Zeitraum die einzige Mineralienquelle.“

Verschmutztes Trinkwasser ist ein großes Problem

Die Zahlen der Weltgesundheitsorganisation zu Krankheiten und Todesfällen, die durch unsauberes Wasser verursacht werden, zeigen:

- Weltweit sind Durchfallerkrankungen die fünfthäufigste Todesursache. Bei Kindern unter 5 Jahren die zweithäufigste. In Europa werden dieser Erkrankung immerhin 5% aller Todesfälle bei Kindern zwischen 0 und 14 Jahren zugeschrieben.

- Circa 88 Prozent dieser Durchfallerkrankungen weltweit werden auf verunreinigtes Wasser und mangelnde Hygiene zurückgeführt.

- Dabei waren zwischen 2000 und 2010 die häufigsten, auf verunreinigtes Wasser zurückzuführenden, Krankheiten: Lamblienruhr, Campylobacteriose, Bakterienruhr und Hepatitis A.

Verunreinigtes Wasser kann bereits in geringen Mengen zu schweren Problemen führen. Diese reichen von Durchfall, Erbrechen und Übelkeit über Fieber, Atemwegsinfektionen bis hin zu lebensgefährlichen Organschäden. Oft tritt mit dem Symptomen ein großer Wasserverlust im Körper ein, was die Situation verschlimmert.

Was beeinträchtigt das Trinkwasser?

Wasser kann auf verschiedene Arten verunreinigt sein. Dadurch entstehen geschmackliche und optische Beeinträchtigungen sowie gesundheitliche Risiken. Prof. Dr.-Ing. Stefan Wilhelm von der Hochschule Trier zählt auf: „Hier muss man zwei Dinge unterscheiden. Einmal Verunreinigungen, die auf der chemischen Seite liegen, das können Salze sein, das können metallische Anteile sein, aber auch Chemikalien, die der Mensch eingebracht hat. Was für eine Reise vielleicht viel interessanter ist, sind die mikrobiologischen Verunreinigungen. Das bedeutet, dass sich dort Bakterien, vor allem Viren, Parasiten und Pilze im Wasser gebildet haben und das sind Verunreinigungen, die auf einer Reise große Beschwerden verursachen können.“

Trübungen:

Organische und anorganische Partikel, beispielsweise Sand, Plastik, Holz oder Pflanzen.

Krankheitserreger:

- Viren (Hepatitis A, Noroviren, Rota, Polio): Viren sind die kleinsten Erreger. Sie haben keinen eigenen Stoffwechsel und benötigen einen Wirt. Es bedarf sehr kleiner Filter (<0,02 Mikrometer) um sie zurückzuhalten. Oftmals kleben sie jedoch an größeren Partikel, wodurch Filter sie stoppen können. Aber dass tatsächlich alle herausgefiltert werden, ist nicht sicher. Sie sind sehr empfindlich gegen chemische Mittel und Hitze.

- Bakterien (E-Coli, Salmonellen, Cholera): Sie können sich schnell vermehren und gelangen meistens mit Fäkalien ins Wasser.

- Protozoen (Amöbenruhr, Giardia, Lamblien, Kryptosporidien): Hierbei handelt es sich um höher entwickelte Krankheitserreger. Solange sie keinen Wirt gefunden haben, schützen sie sich mit einer Hülle. Daher benötigen chemische Desinfektionsmittel bis zu zwei Stunden um diese unschädlich zu machen, sofern sie nicht schon Resistenzen entwickelt haben. Eine Chlorierung des Wassers wirkt nicht gegen Kryptosporidien. Glücklicherweise sind sie sehr groß und lassen sich daher leicht mechanisch filtern.

Pilze:

Pilze (Schimmelpilze, Aspergillen) finden sich meist im Wasserverteilsystem oder an Austrittsöffnungen. Im Wasser selbst vermehren sie sich normalerweise nicht, dafür an nährstoffreichen Oberflächen, die mit Wasser in Kontakt kommen.

Giftstoffe:

Pestizide, Herbizide, Phosphate, Nitrate, Düngemittel, Salze, Metalle, Öl, Industrie- und Gewerbeabfälle und andere chemische Giftstoffe, die über die Landwirtschaft oder als urbane wie industrielle Abfallstoffe in Gewässer gelangen. Sogar oberhalb landwirtschaftlich genutzter Flächen wurden sie bereits nachgewiesen.

Gibt es unbedenkliches Trinkwasser in der freien Natur?

Im Grunde kann kein Wasser draußen in der freien Natur, als unbedenklich eingestuft werden. Prof. Dr.-Ing. Stefan Wilhelm erklärt warum: „Wenn man Wasser möglichst sauber beziehen will, muss es aus dem Untergrund entnommen werden. Das ist auch der Grund, warum wir in Deutschland hauptsächlich Grundwasser als Wasserressource nutzen, um daraus Trinkwasser zu machen. Da ist es tatsächlich so, dass ein Großteil der Wasserversorger gar keine Aufbereitung braucht, da die reinigende Wirkung des Bodens völlig ausreichend ist, um das Wasser so zum Verbraucher zu fördern. Das werden sie auf einer Reise in der freien Landschaft so nicht finden.“

Wasser, das einmal an der Oberfläche war, ist direkt oder durch seine Vorfluter wie Bäche oder Seen möglichen Verunreinigungen ausgesetzt. Eine Ausnahme ist eine Quelle, bei der das Wasser direkt aus dem Untergrund tritt. Aber selbst dort müsse sichergestellt sein, dass das Nährgebiet der Quelle keinen Belastungen ausgesetzt sei, gibt Prof. Dr.-Ing. Wilhelm zu bedenken. Diese können durch intensive Landwirtschaft und Tierhaltung oder industrielle Altlasten entstehen. Aber wer weiß schon, woher eine Quelle ihr Wasser bezieht und was sich dort im Boden alles angereichert hat?

Auch Brunnen können nicht pauschal als unbedenklich angesehen werden. Nur wenn sichergestellt ist, dass keine Tiere Zugang zu dem Brunnenwasser haben, keine Verschmutzungen durch Schäden enstanden sind und die Wasserquelle geschützt im Boden liegt, kann das Wasser getrunken werden.

![Trinkwasserbrunnen in der Sahara]()

Trinkwasserbrunnen in der Sahara (©: Andreas Woithon)

Können Reisende eine Verunreinigung selber feststellen?

Leider haben Reisende nicht die Möglichkeit, die Unbedenklichkeit ihres Trinkwassers selbst festzustellen. Mit Ausnahme optischer und geschmacklicher Beeinträchtigungen, bleiben die wirklichen Gefahren für das bloße Auge unsichtbar.

Um die Wasserqualität zu prüfen, müssten Reisende schon ein Labor dabei haben. Sowohl bei mikrobiologischen als auch chemischen Verunreinigungen gibt es keinen einfachen Test, der schnell anzeigt, was alles im Wasser alles enthalten ist. Es muss explizit nach den einzelnen Stoffen und Keimen gesucht werden. Das erfordert das Wissen, wonach gesucht werden muss, die Ausstattung, um es zu entdecken und die Zeit, um es zu finden. Das ist auf Reisen sicherlich nicht machbar.

Wer also nicht auf gekauftes Wasser zurückgreifen kann, kann Wasser aus der Natur mit verschiedenen Methoden aufbereiten. Grundregel ist, beim geringsten Zweifel an der Trinkbarkeit: Aufbereiten!

Vorfiltrierung

Unabhängig von der Art der Aufbereitung sollte das Wasser vorgefiltert werden, um Schweb- und Trübstoffe zu entfernen. „Diese Schweb- und Trübstoffe sind dann von Bedeutung, wenn ich versuche, mit einer Chemikalie eine Desinfektion durchzuführen. Hierbei wären diese Trübstoffe hinderlich. Zudem ist es optisch nicht sehr angenehm, wenn man das Wasser trinken will. Insofern ist diese Filtration als eine der wichtigsten Maßnahmen zuerst einmal zu nennen“, sagt Prof. Dr.-Ing. Stefan Wilhelm. Grobe Partikel und kleinere Tiere werden auf diese Art entfernt. Die Vorfiltrierung schützt außerdem bei nachfolgenden Filtrierungen vor Verstopfung der wesentlich feineren Filtermedien und verbessert den Geschmack.

Für die Vorfilterung gibt es zwei Methoden: Bei der ersten wird das Wasser ruhig in einem Gefäß stehen gelassen, so dass sich alle schweren Teilchen am Boden absetzen können. Das klare Wasser wird dann abgeschöpft. Bei der zweiten wird das Wasser durch geeignete Grobfilter wie Stofflappen, Nylonnetze oder Spülmaschinen-Mikrosiebe gegossen. Mit einer Porengröße von weniger als 10 Mikrometer ist die Papierfiltertüte für Kaffeemaschinen sehr gut geeignet.

Aufbereitungsverfahren

Bei der Trinkwasseraufbereitung kommen drei verschiedene Verfahren zum Tragen: Filtrierung, Desinifizierung und Sterilisation. Da vor Ort die Risiken nicht bestimmt werden können, ist eine sichere Eingrenzung der Belastung und die Auswahl des effizientesten Aufbereitungsverfahrens nicht möglich. Keines der Verfahren beseitigt zu 100 Prozent alle Verunreinigungen, auch wenn die Umkehrosmose einen sehr hohen Sicherheitsgrad hat. Für die größtmögliche Sicherheit müssen daher mehrere Verfahren kombiniert werden.

Filtrierung

Die Filtrierung nimmt einen großen Bereich bei der mobilen Aufbereitung ein. Es gibt verschiedene Arten der Filterung, die auf unterschiedliche Materialien setzen. Bei der Filtrierung bestimmt die Porenweite, welche Verunreinigungen zurückgehalten werden. Je kleiner die Poren oder Membrane, desto reiner wird das Wasser und desto mehr Druck wird zur Überwindung des Filtermaterials benötigt.

Mikrofilter

Ein einwandfreier Mikrofilter ist in der Lage Mikroorganismen und Krankheitserreger deutlich zu reduzieren. Hersteller geben Reduzierungsraten von bis zu 99,9999% für bestimmte Bakterien und 99,9% für Protozoen an. Für einen gesunden Körper ist die Restmenge an Keimen meistens kein Problem. Dass keine Beschwerden auftreten, kann dennoch nicht garantiert werden. Es ist auch nicht unerheblich, mit welcher Keimzahl das Wasser vor der Filtrierung belastet und in welchem Zustand der Filter war.

Protozoen (oder Eykarioten) und Parasiten haben eine Größe von 4 bis 12 Mikrometer (Zum Vergleich: ein menschliches Kopfhaar ist circa 60 Mikrometer dick). Diese werden von allen gängigen Mikrofiltern herausgefiltert. Um auch Bakterien zu entfernen, muss der Filter bereits für Größen von 0,5 bis 3 Mikrometer undurchlässig sein. Viren haben eine Größe von 0,02 bis 0,08 Mikrometer und können nicht sicher herausgefiltert werden, solange sie nicht an größeren Partikeln haften.

Filter-Methoden

Die Mikrofilter bestehen entweder aus Keramik oder hohlen Glasfasern. Keramische Filter sollten nach der maximal empfohlenen Durchlaufmenge gereinigt werden. Man kann sie mehrfach verwenden, Glasfaserfilter nicht. Sie setzen sich mit der Zeit zu. Der Durchfluss und Wirkung lassen nach, und die Gefahr einer Verkeimung steigt.

Mikrofilter sind oftmals mit einem Aktivkohlefilter, Chlor oder Silberionen kombiniert. Die Silberionen verhindern eine Neuverkeimung des Geräts. Da sind länger einwirken müssen, haben sie während es eigentlich Filtervorganges keine Wirkung.

Chlor wirkt sofort und die Kombination mit diesem Stoff bietet zusätzliche Sicherheit. Denn zum einen sind die Mikrofilter gegen die meisten Viren wirkungslos. Zum anderen besteht bei zu großen Filterporen (> 0,5 Mikrometer) die Gefahr, dass auch Bakterien durch den Filter gelangen.

Weitere Probleme der Filter sind unbemerkte Kontaminationen oder Funktionsausfälle durch unsachgemäße Wartung oder eine Beschädigung des Filters. Reisenden sollten daher Filtersysteme benutzen, bei denen das Filtermedium leicht zu wechseln und vor Handkontakt, falschem Einbau und Stößen geschützt ist.

Produkte

Mikrofilter gibt es in vielen unterschiedlichen Ausführungen. Es gibt Filter, die wie Strohhalme benutzt werden. Mit ihnen wird das Wasser aus dem Behälter direkt in den Mund gesaugt. Ein Beispiel dafür ist der Sawyer MINI Water Filter. Andere Filter sehen wie eine normale Trinkflasche aus und enthalten einen Hohlfaserfilter, beispielsweise die My Bottle Serie von Katadyn. Backpacker und Wanderer, die wenig Platz haben und leichtes Gepäck bevorzugen, werden zu solch einer Lösung greifen wollen, die mit leichten Hohlfaserfiltern arbeiten.

Bei einem anderen System läuft das Wasser einfach durch die Schwerkraft von einem Beutel in den nächsten. Zum Teil sind diese Systeme mit knapp 2 Litern pro Minute recht schnell, zum Beispiel das Platypus GravityWorks. Mit ihnen können trotz des geringen Platzverbrauchs bereits größere Mengen filtriert werden.

Für Gruppen gibt es größere Systeme mit und ohne Pumpe. Bei diesen Produkten ist der Keramik-Filter mit Aktivkohle kombiniert, wie der für den stationären Einsatz konzipierte Drip Gravity von Katadyn. Er kommt ohne Pumpe aus und schafft dennoch 4 Liter pro Minute. Für robuste Einsätze für 10 oder mehr Personen, bei denen der Filter unter erschwerten Bedingungen eingesetzt wird, bietet sich dann das Handpumpensystem Katadyn Expedition an.

Filtrierung mit Aktivkohle

Durch die großflächige, offenporige Struktur eines Aktivkohlefilters, ist dieser in der Lage viele Stoffe über Adsorption an sich zu binden und so aus dem Wasser ziehen. Diese Filter finden sich auch als letzte Filterstufe in deutschen Wasserwerken. Sie können im Gegensatz zu vielen anderen Verfahren chemische Stoffe, wie Pestizide herausfiltern. Der Kohlefilter sättigt sich mit den adsorbierten Stoffen und muss nach einer gewissen Durchlaufmenge gewechselt werden.

Unser Tipp

Wer mit einem mobilen Filter auskommen muss, sollte einen keramischen in Kombination mit einem Aktivkohlefilter wählen. Der wiederverwendbare keramische Filter reduziert die Anzahl der Keime, die Aktivkohle ist wirksam gegen Chemikalien und entfernt unangenehmen Chlor- oder Jodgeschmack. Ist der Aktivkohlefilter zudem silberimprägniert, wird einer Verkeimung des Filters vorgebeugt. Das System sollte ausreichend robust für den Offroad-Einsatz sein und entsprechend sicher gelagert werden.

Desinfektion

Eine Desinfektion erfolgt in aller Regel chemisch, durch eine der beiden Halogene Chlor oder Jod oder durch Silberionen. Chlor und Jod eignen sich zur schnellen Desinfektion, Silberionen wirken langsamer, da sie erst von den Organismen aufgenommen werden müssen. Dafür halten sie sich aber länger und schützen so bis zu sechs Monate vor einer Neuverkeimung. Das ist bei der Lagerung von Wasser wichtig.

Die chemische Desinfektion hat Nachteile. Zum einen Verbleiben die Erreger im Wasser, auch wenn sie inaktiv sind. Zum anderen können ungewollte Nebenprodukte entstehen. Bei chlorbasierten Mitteln sind dies beispielweise Trihalogenmethane, die unter Verdacht stehen, krebserregend zu sein. Ein bekanntes Trihalogenmethan ist Trichlormethan, besser bekannt als Chloroform. Es gibt immer wieder Diskussionen über die Wirkung dieser Nebenprodukte und ob die auf einer Reise aufgenommene Mengen schädlich sind. Die Meinungen gehen hier auseinander.

Auch die anderen Stoffe sind nicht ohne Nebenwirkungen, so kann die Einnahme von Jod über mehrere Wochen zu einer Schilddrüsenüberfunktion führen. Die Wirkung von Silberionen auf den Menschen wird bei den extrem geringen Mengen allerdings als harmlos eingestuft.

Ein weiterer Nachteil von Chlor und Jod ist, dass sie den Geschmack des Wassers verändern, was nicht jedermanns Sache ist. Um den Geschmack wieder zu neutralisieren, eignen sich Aktivkohlefilter oder Entchlorungs-Tabletten auf Basis von Thiosulfat, welche das Chlor in ein geschmacksneutrales Salz umwandeln.

Grundsätzlich sollten chemische Desinfektionsmittel nicht in großen Mengen und über längere Zeiträume dem Körper zugeführt werden. Zudem können Parasiten und Protozoen gegen diese Mittel unempfindlich sein und die Desinfektion bleibt wirkunglos. Beispiele dafür wären Kryptosporidien und Gardia. Zu deren Beseitigung kann UV-Licht angewendet werden. Andere organische oder chemische Stoffe im Wasser, wie z.B. Ammoniak, können zudem die Wirkung des Desinfektionsmittels herabsetzen und eine höhere Dosierung erfordern.

Anleitung genau befolgen

Die Anwendung chemischer Desinfektionsmittel erfordert Sorgfalt. Reisende sollten die Anleitung strikt befolgen. Die Dosierung und die Anwendungsdauer muss je nach Umständen, beispielsweise der Wassertemperatur, angepasst werden.

Zugelassene Desinfektionsstoffe

Das Umweltbundesamt pflegt im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums eine Liste mit den erlaubten Desinfektionsstoffen und den zulässigen Mengen. Wer Interesse hat, kann sich dort über die als unbedenklich geltenden Mengen der einzelnen Stoffe informieren.

Produkte

Aus dem Hause Katadyn kommt das Micropur-Sortiment. Die „Micropur Forte“-Serie mit dem roten Balken nutzt die Chlordesinfektion, entweder als flüssiges Produkt (Natriumhypochlorid), als Pulver (Kalziumhypochlorid) oder in Tablettenform (Troclosenatrium). MSR bietet zur Chlordesinfektion die Aquatabs (Dichlorisocyanurat). Für die Desinfektion mit Silberionen wird Micropur Classic mit blauem Balken flüssig, als Pulver oder in Tablettenform angeboten. Zur Neutralisierung des Chlorgeschmacks gibt es aus dem gleichen Hause Antichlor (Thiosulfat).

Aquaventure, ehemals Aquamira von McNett nutzt bietet ein zweiteiliges System (Chlordioxid und Phosphorsäure) zur Aufbereitung an.

![Katadyn Micropur Chlordesinfektion mit Tabletten]()

![Katadyn Micropur Chlordesinfektion, flüssig]()

![Katadyn Micropur Silberionen, Tabletten]()

![Katadyn Micropur Silberionen, flüssig]()

UV-Licht

Ultraviolette Strahlung ist in der Lage organische Verbindungen zu spalten. Sie greift die DNA von Mikroorganismen an. Daher kann UV-Licht Protozoen, Bakterien und Viren ihre infizierende Wirkung nehmen. Auch Pilze können damit unschädlich gemacht werden. In der kommunalen Wasseraufbereitung und bei der kommerziellen Trinkwasserherstellung hat UV-Licht einen festen Platz als Entkeimungsverfahren.

Aber nicht alle UV-Strahlen sind gleichermaßen für diesen Zweck geeignet. Zur Wasserentkeimung werden UV-C-Strahlen mit einer Wellenlänge zwischen 280 und 300 Nanomenter benötigt. Je nach Wellenlänge fällt die Reaktion stark oder schwach, schnell oder langsam aus. In der Wasseraufbereitung wird zumeist eine Strahlung mit 254 Nanometern benutzt, wie sie Quecksilberdampf-Niederdrucklampen abgeben. Wird die Wellenlänge weiter verkürzt, werden immer mehr organische Bestandteile wie Proteine zerstört.

Nach ausreichender UV-Bestrahlung ist eine chemische Nachbehandlung nicht mehr nötig. Geschmack und Geruch des Wassers werden nicht beeinflusst. UV-Licht wirkt auch gegen Mikroorganismen, die bereits Resistenzen entwickelt haben. Für Wasseranlagen in Fahrzeugen, eignet sich eine UV-Lampe im Vorratstank sehr gut als weitere Sicherheitsstufe.

UV-Licht ist gegenüber chemischen Giftstoffen und Medikamenten wirkungslos. Als nachteilig für den Reisenden erweist sich der Energiebedarf. Wenn es das einzige verfügbare Verfahren ist, besteht die Gefahr die Aufbereitungsmöglichkeit zu verlieren, wenn die Lampe beschädigt wird. Die desinfizierende Wirkung besteht auch nur so lange, wie die Lampe eingeschaltet ist. Sie hat keine nachhaltige Wirkung.

Produkte

Für den mobilen Bereich eignen sich kleine und handliche UV-Geräte. Ein Beispiel dafür ist der SteriPen. Er sendet primär UV-C-Licht mit der optimalen Wellenlänge von 254 nm aus. Diese Geräte werden mit Batterien oder Akkus betrieben und zeigen an, wenn die Desinfektion abgeschlossen ist. Je nach Modell tauscht der Hersteller SteriPen das Gerät kostenlos aus, wenn es dort registriert wurde und die Lampe ihr Lebensende erreicht hat.

![Trinkwasser-Aufbereitung mittels UV-Licht mit dem SteriPen Ultra]()

![Trinkwasser-Aufbereitung mittels UV-Licht mit dem SteriPen Ultra]()

![Trinkwasser-Aufbereitung mittels UV-Licht mit dem SteriPen Ultra]()

Desinfektion mit Sonnenlicht

Für den Notfall, wenn keine sicherere Methode zur Verfügung steht, kann das SODIS-Verfahren (Solar Disinfection) angewandt werden. Dabei wird Wasser in einem klaren Behälter dem Sonnenlicht lange genug ausgesetzt (mindestens 6 Stunden) und dabei von vielen Erregern befreit. Die Weltgesundheitsorganisation, UNICEF und das internationale Rote Kreuz empfehlen SODIS für Haushalte in Entwicklungsländern, die keine anderen Möglichkeiten zur Desinfektion haben.

Primär werden Erreger abgetötet, die für Durchfallerkrankungen verantwortlich sind. Ist der Himmel bewölkt, bedarf es allerdings schon mindestens 2 Tage Einwirkzeit, was das Verfahren für die schnelle Entkeimung bei schlechtem Wetter uninteressant macht.

Bei der Anwendung wird eine Flasche, möglichst aus PET, zu zwei Dritteln mit Wasser gefüllt. Es sollten jedoch nicht mehr als 2 Liter sein, empfiehlt Regula Meierhofer, Leiterin der Gruppe „Safe Water Promotion“ bei der Eawag, die das Verfahren vor gut 30 Jahren entwickelte. Klarglas eignet sich auch, kann aber je nach Sorte zu viel UV-A-Strahlung zurückhalten. Auf deren Wirkung beruht die Desinfektionsmethode hauptsächlich: Der Sauerstoff im Wasser bildet mit dem UV-A Licht der Sonne freie Radikale, die vor allem Bakterien aber auch Viren abtöten. Der Anteil der freien Radikalen ist jedoch nicht so hoch, dass sie für den Menschen gefährlich werden.

Die Flaschen sollten in gutem, unzerkratztem Zustand sein. PVC-Flaschen eigenen sich nicht, da sie zu viele Giftstoffe abgeben. Aus welchem Material die Flasche besteht, sollte auf der Flasche stehen. Wenn nicht, am besten eine zweite gleiche Flasche anzünden. Brennt sie schnell ist es PET, brennt sie schlecht und nur direkt in der Flamme ist es PVC.

Damit das Licht weit genug eindringen kann, sollte das Wasser möglichst klar sein. Als simpler Test kann eine Zeitung unter die gefüllte Flasche gelegt werden. Sind von der Öffnung oben durch den Boden der Flasche die Buchstaben lesbar, ist das Wasser klar genug.

„Insbesondere bei Viren ist die Wirksamkeit in PET-Flaschen reduziert, da Viren vor allem durch den UV-B-Anteil im Sonnenlicht desinfiziert werden und dieser aber durch das PET herausgefiltert wird. Damit werden nur rund 90 Prozent der Viren abgetötet“, warnt Regula Meierhofer. Gegen chemische Giftstoffe ist diese Methode ebenfalls wirkungslos.

![Trinkwasser-Aufbereitung: Desinfektion von Wasser mit UV-Licht (©: djama, Fotolia.de)]()

Desinfektion von Wasser mit UV-Licht (©: djama, Fotolia.de)

Offroad-Reisende können tagsüber ihre Flaschen bequem auf dem Fahrzeugdach transportieren, wo sie der Sonne gut ausgesetzt sind.

Die lange Entkeimungszeit und die begrenzte Wirkung stehen dem Vorteil der Einfachheit entgegen. Kritiker dieses Verfahrens führen an, dass durch intensive Sonneneinstrahlung krebserregende Stoffe bei der Verwendung von PET-Flasche in das Wasser gelangen können. Messungen des Schweizerischen Forschungsinstituts Eawag ergaben aber, dass die Menge an durch das PET abgegebenen Schadstoffen nach 6 Stunden Bestrahlung sehr gering ist, so dass die Krankheitserreger im Wasser die deutlich höhere Bedrohung darstellen. Die gemessen Konzentrationen entsprechen der Qualität von schweizerischem Leitungswasser.

Unser Tipp

Die Desinfektion mit mobilen UV-Licht-Geräten ist eine sichere und schnelle Methode ohne Nebenwirkungen. Geht es um größere Mengen reicht eine kleine Lampe nicht aus, dann sollte zu chemischen Desinfektionsmitteln gegriffen werden. Das SODIS-Verfahren sollte nur im Notfall angewendet werden.

Abkochen

Ein sehr einfaches und sicheres Verfahren ist die Sterilisation durch Abkochen. Im kochenden Wasser werden alle gefährlichen Organismen abgetötet. Gegen chemische Verunreinigungen und Giftstoffe hilft das Abkochen nicht. Es hat den Vorteil, dass keine zusätzliche Ausrüstung nötig ist, da Kocher meistens zur Grundausstattung gehören.

![Trinkwasser-Aufbereitung: Desinfektion von Wasser durch Abkochen (©: djama, Fotolia.de)]()

Desinfektion von Wasser durch Abkochen (©: djama, Fotolia.de)

Je heißer das Wasser, desto kürzer die Anwendung

Die ersten Organismen sterben bei 45° Celsius ab. Viele gefährliche Erreger sterben zwischen 55° und 70° Celsius ab. Am widerstandsfähgsten ist Hepatitis-A, welches erst nach 1 Minute bei 98° Celsius sicher abgetötet wird. Bei 100° Celsius sterben in kürzester Zeit alle Organismen im Wasser. Kochen verändert zudem nicht den Geschmack und kann beliebig oft angewendet werden.

Kocht das Wasser einmal bei 100° Celsius, reichen wenige Sekunden zur Sterilisation aus. Es gibt keinen Grund, das Wasser minutenlang am Kochen zu halten, die Energie kann eingespart werden. Dazu muss allerdings das gesamte Wasser kochen. Das kann schwierig werden, wenn der Topf groß und der Brenner klein ist. In diesem Falle das Wasser einige Minuten kochen lassen.

Es gilt der Grundsatz: Lieber wenig erhitzen, als gar nicht. Im Notfall, sollte 65° Celsius für mindestens 10 Minuten ausreichen, um eine eine gute Sicherheit zu erzielen. Bei 55° Celsius muss das Wasser bereits mehrere Stunden kochen. Da das Abkochen keine nachhaltige Wirkung hat, muss das Wasser so aufbewahrt werden, dass es vor einer erneuten Verkeimung geschützt ist. Am besten in dem Behälter, in dem es abgekocht wurde.

Gute Wirkung, aber nicht ohne ausreichend Energie

Leider ist Abkochen nicht die effizienteste Möglichkeit, denn es benötigt Energie. Und diese Energie muss oftmals mitgeführt werden. Bei ausreichender Transportkapazität ist das kein großes Problem, zu Fuß eben doch. Es kann zwar auch über einem Holzfeuer abgekocht werden. Jedoch sollte berücksichtigt werden, dass man vielleicht den Einheimischen den einzigen und knappen Brennstoff wegnimmt, den diese Menschen zum Kochen und Heizen haben.

Das richtige Brennersystem wählen

Beim Abkochen spielt die Logistik und die Technik eine Rolle. Das Brennersystem muss bei den äußeren Gegebenheiten wie Temperatur und Wind noch ausreichend funktionieren. Der Nachschub an Brennstoff muss je nach Länge und Ort der Reise gewährleistet sein.

Benzin hat den höchsten Heizwert von circa 11 kWh, gefolgt von Petroleum und Gas. Gas ist durch die Kartuschen leichter zu handhaben, stinkt und rußt nicht. Aber es könnte außerhalb Europas zu Versorgungsschwierigkeiten kommen, zudem erzeugen die leeren Kartuschen Müll. Spiritus hat nur den halben Heizwert, ist aber weltweit, abgesehen von einigen muslimischen Ländern, gut verfügbar.

Der Gasbrenner sollte ein System haben, welches auch in großen Höhen noch funktioniert (Flüssiggas-Einspeisung), da es mit zunehmender Höhe immer schlechter aus der Kartusche strömt. Ab 0 Grad verdampft Butan nicht mehr, unter -5° Celsius fällt Gas als Brennstoff generell aus und es muss ein flüssiger Brennstoff wie Benzin, Petroleum oder Spiritus verwendet werden. Wer maximale Flexibilität möchte, sollte sich einen Multifuel-Kocher zulegen, der mit mehreren Brennstoffen betrieben werden kann.

Wer mit Benzin fährt, sollte nicht aus Kostengründen damit kochen. Denn im Fahrbenzin sind Zusätze, die einen Benzinkocher verunreinigen und die gesundheitsschädlich sind. Es ist besser den Benzinkocher mit gereinigtem Benzin, oft auch Coleman Fuel oder White Gas genannt, zu betreiben, wenn es zur Verfügung steht.

Der Vorteil von Fahrbenzin ist, das es fast überall günstig zu bekommen ist. Wird bei der Fahrzeugbetankung auch gleich der Brennervorrat aufgefüllt, kann auch die unter Umständen vorhandene Mindestabgabemenge an der Tankstelle umgangen werden. Wird mit ungereinigtem Fahrbenzin gekocht, sollte der Brenner etwas abseits stehen und der Deckel auf dem Topf darf nicht über den Topfrand hinausragen. Ansonsten kann sich an der Unterseite des Deckels giftiges Kondensat bilden und in den Topf tropfen.

Im Notfall kann bei einigen Kocher-Modellen sogar Diesel genommen werden. Diesel ist jedoch der problematischste Brennstoff. Er rußt sehr stark, stinkt und erfordert eine deutlich erhöhte Brennerpflege.

Verbrauch

Theoretisch können bei normalem Luftdruck mit 1 Liter Benzin gut 100 Liter Wasser von 15° auf 100° Celsius erhitzt werden. Das käme einem Verbrauch von 10 Milliliter Benzin für einen Liter Wasser gleich. Unter realen Einsatzbedingungen verbrauchen moderne Benzinkocher gut das Doppelte.

Die handelsübliche 225 Gramm Gaskartusche entspricht ungefähr 300 ml Benzin oder eben 15 Liter abgekochtes Wasser. Das entspricht einem Gasverbrauch von durchschnittlich 14 Gramm pro Liter. Ein optimiertes Kochsystem mit Windschutz und Wärmetauscher (Lamellen am Topfboden) kann auch auf 28 Liter kommen, was circa 8 Gramm Gas pro Liter entspricht. Werden die 100° Celsius nicht erreicht, zum Beispiel in größeren Höhen, muss entsprechend länger gekocht werden und der Verbrauch steigt.

Töpfe

Der Kocher sollte robust und stabil sein und die vorhandenen Töpfe sicher tragen können. Bei den Töpfen hat Aluminium das beste Wärmeleit-/Gewichtsverhältnis, allerdings ist es gesundheitlich nicht unumstritten, soll es doch Alzheimer fördern. Ein guter Kompromiss könnten da Aluminiumtöpfe mit hartoxidierten Oberflächen sein.

Titan ist sehr stabil und dabei leicht, es wird aber nur punktuell sehr heiß und leitet die Wärme sehr schlecht weiter. Edelstahl ist robust, aber schwer und leitet die Wärme nicht so gut wie Aluminium. Sind die Edelstahltöpfe außen mit Kupfer bedampft, sind sie die beste Wahl für die Reise mit Fahrzeug.

Mehr Leistung (angegeben in kW/h) bedeutet nicht zwangsläufig, dass der Brenner effizienter ist, der Heizwert des Brennstoffs ist nämlich immer gleich. Er ist nur schneller, weil er mehr Brennstoff pro Zeiteinheit verbraucht. Wichtiger ist eine gute Regulierbarkeit. Das verhindert auch das schnelle Anbrennen beim Kochen von Speisen.

Unser Tipp

Abkochen ist die sicherste Methode Krankheitserreger abzutöten. Für Reisende mit Fahrzeug ist dies sicher die beste Lösung. Brenner für Gaskartuschen oder Benzin sind in vielen verschiedenen Größen und Leistungen verfügbar. Um auch Chemie im Wasser entfernen zu können, kann nach dem Abkochen noch ein Akivkohlefilter genutzt werden.

Umkehrosmose

Die Umkehrosmose ist in der industriellen Trinkwasseraufbereitung weit verbreitetet und wird als sehr sicheres Verfahren angesehen. Das Verfahren wird auch auf Schiffen und auch in der Medizin verwendet. Das Prinzip dahinter ist die Osmose, das natürliche Bestreben von Flüssigkeiten ihre unterschiedlichen Konzentrationen gelöster Stoffe auszugleichen. Sind zwei unterschiedlich konzentrierte Flüssigkeiten durch eine Membran getrennt, welche nur die Wassermolekühle passieren lässt, wandert das Wasser der niedriger konzentrierten Seite (höherer osmotischer Druck) auf die Seite mit der höheren Konzentration (niedriger osmotischer Druck), um den Ausgleich herzustellen.

![Membran für Umkehrosmose]()

Membran für Umkehrosmose (©: djama, Fotolia.de)

Bei der Umkehrosmose wird die Richtung des Wassers umgekehrt, indem Druck auf die höherkonzentrierte Seite mit dem belasteten Rohwasser gegeben wird. Dieser Druck muss maschinell erzeugt werden. Die sehr feine Membran wirkt wie ein Filter, der nur die Wassermoleküle auf die andere Seite (Trinkwasser) passieren lässt. Die Konzentration der unerwünschten Stoffe im Wasser wird nicht ausgeglichen, sondern auf der Rohwasserseite erhöht (Abwasser). So hat Trinkwasser einen osmotischen Druck von circa 2 bar, Meerwasser circa 30 bar. Um Meerwasser zu entsalzen sind circa 60 bar Druck auf der Rohwasserseite nötig.

Umkehrosmose-Wasser hat einen besonders hohen Reiningheitsgrad. Das Verfahren ist mit einem Filter von 0,0001 Mikrometer vergleichbar. Chemische, organische und anorganische Stoffe verbleiben im Abwasser. Es kann eine Reinheit von nahezu 99 Prozent erreicht werden.

Das Verfahren benötigt eine entsprechende Apparatur mit Vorfilter (teilweise auch mehrstufig) und einer möglichst hochwertigen Filtermembran. Mittels einer hand- oder strombetriebenen Pumpe, wird auf der Rohwasserseite der Anlage der nötige Druck erzeugt, der die Wassermoleküle zum Durchtritt durch die Membran zwingt. Als Faustregel gilt, dass 3 Liter verunreinigtes Wasser ungefähr 1 Liter Trinkwasser ergeben.

Vorteil der Umkehrosmose ist, dass sehr reines Wasser gewonnen wird, das auch keine chemischen Giftstoffe mehr enthält. Nachteilig sind das Gewicht, der Platzbedarf und die Kosten für die Anlage. Das Abwasser muss ständig abgeführt und neues Rohwasser zugeführt werden, um eine Verstopfung der Membran zu verhindern. Ein weiterer Nachteil ist das bei der Umkehrosmose entstehende salzige Abwasser, dessen Entsorgung problematisch ist.

Produkte

Bei der Umkehrosmose hängt die Qualität des Filterns von der Porenweite der Membran ab. Je kleiner, desto sicherer ist sie und je mehr Druck wird benötigt. Es gibt Systeme nach dem Umkehrosmoseprinzip, die nur zur Salzwasseraufbereitung geeignet sind, aber nicht darüber hinaus gehen, beispielsweise die hand- und strombetriebene Survivor Serie von Katadyn.

Die Größe, das Gewicht von 3 bis 5 kg und eine eventuell notwendige Stromversorgung machen größere Anlagen nur für den Transport mit oder den Einbau in Fahrzeuge interessant. Die H2On GmbH fertigt individuelle Filter- und Umkehrosmoselösungen. Die OSMObil von H2On ist eine mobile und mit Handpumpe betrieben Anlage, die Wasser auf Umkehrosmoseniveau erzeugt.

Unser Tipp:

Aufgrund des Aufwands und der nötigen Gerätschaften eignet sich die Umkehrosmose als Festinstallation in größeren Fahrzeugen oder zur Trinkwassergewinnung in Basiscamps mit Stromversorgung.

Fazit

Am Ende stellt sich die Frage, welches ist denn nun das sicherste Aufbereitungsverfahren? Wir betrachten dies vor dem Hintergrund des Reisenden mit Fahrzeug, denn ein Backpacker hat sicherlich andere Anforderungen an Gewicht und Größe der Ausrüstung.

Als erste Wahl bei der Trinkwasserversogung unterwegs, bleibt das ordentlich hergestellte und käuflich erworbene Trinkwasser in Flaschen. Wird die benötigte Menge mit einem Sicherheitspuffer berechnet und mitgenommen, hat sich in den meisten Fällen dieses Thema auch schon erledigt.

Führt die Route aber für längere Zeit in Gebiete, in denen es kein Trinkwasser zu kaufen gibt, sollte eine Aufbereitung für den Notfall mit eingeplant werden. Selbst wenn ein ausreichender Vorrat mitgeführt wird. Eventuell benötigt jemand anderes einmal Hilfe. Und dann sind da noch Reisen mit Expeditionscharakter, bei der am Anfang klar ist, dass Trinkwasser unterwegs hergestellt werden muss.

Für die Vorfiltrierung können normale Kaffeefilter mitgenommen werden. Sie sind leicht und nehmen nicht viel Platz weg. Das sicherste gegen Keime und Giftstoffe bei geringem Aufwand ist simples Abkochen und eine anschließende Filtrierung mit Aktivkohle. Das Abkochen entkeimt das Wasser ohne ihm Stoffe und unerwünschten Geschmack zuzusetzen. Die Aktivkohle hält unerwünschte chemische Stoffe zurück.

Brenner und Brennstoff sind auf einer Reise meist ohnehin dabei. Ist der mitgeführte Brennstoff aufgebraucht, kann im Notfall Brennstoff aus der Umgebung genutzt werden. Gleichfalls wirksam und sehr platzsparend sind chlorbasierte Desinfektionsmittel. Für einen begrenzten Zeitraum oder im Notfall können diese ohne weiteres genutzt werden. Auch hier sollte nach der Desinfektion eine Filtrierung mit Aktivkohle durchgeführt werden, da diese zudem den Geschmack wieder neutralisiert.

Für einen längeren geplanten Aufenthalt in einem Basiscamp jenseits einer Trinkwasserversorgung kann eine elektrisch betriebene Umkehrosmoseanlage mit ausreichender Kapazität in Betracht gezogen werden. Ersatzmembrane und Vorfilter nicht vergessen. Dazu gehört dann noch ein Stromgenerator, der gleichzeitig das Camp mit Strom versorgt.

Wird Wasser in eigenen Kanistern mitgenommen und nicht kurzfristig verbraucht, kann eine Verkeimung bis zu 6 Monate mit Silberionen wirksam verhindert werden. Wie schnell ungeschütztes gelagertes Wasser verkeimt hängt von einigen Faktoren ab: Reinheit des Behälters, Temperatur, wie lange das Wasser der Luft ausgesetzt ist sowie die Hygiene beim Befüllen und Entnehmen.

Wurden die Behälter länger nicht genutzt, sollten sie vor dem Befüllen mit Trinkwasser mit Chlor desinfiziert werden. Dabei sollte die vom Hersteller angegebene Einwirkzeit auf jeden Fall eingehalten werden. Ist der Kanister nicht randvoll gefüllt, diesen auch auf den Kopf stellen, damit alle Stellen erreicht werden. Gleichzeitig kann so die Dichtigkeit getestet werden.

Die Behälterdesinfektion geschieht am Besten noch dort, wo eine normale Wasserversorgung gegeben ist. Das gechlorte Wasser, mit dem desinfiziert wurde, sollte weggeschüttet werden. Nach der Reise sollten die Behälter noch einmal gespült und danach trocken und unverschlossen gelagert werden.

Tipps

Impfen

Nicht nur aus Gründen mangelnder Wasserreinheit sollten die für das Reiseland nötigen Impfungen durchgeführt werden. Sie schützen generell, wenn Bakterien oder Viren den Weg in den Körper finden. Eine Übersicht über das Impfen, Impfstoffe und die bekämpften Pathogene finden sich bei der Vorsorgegesellschaft Deutsches Grüne Kreuz.

Nicht auf Gewöhnung setzen

Nur weil die Einheimischen das Wasser augenscheinlich vertragen, bedeutet es nicht, dass sich Reisende daran gewöhnen können. Einheimische haben sich, wenn überhaupt, über einen sehr langen Zeitraum immunisiert oder zeigen andere Symptome. Diese Zeit zur Immunisierung ist nicht gegeben und alleine der Versuch kann zu langwierigen Infekten führen.

Gekaufte Flaschen überprüfen

Es kann vorkommen, dass Trinkflaschen vor dem Verkauf geöffnet werden und das einwandfreie Wasser für den Eigenbedarf entnommen wird. Danach wird die Flasche mit verunreinigtem Wasser wieder aufgefüllt. Deshalb beim Kauf von Flaschen auf einen unbeschädigten Verschluss achten. Bei Sprudelwasser ist es leichter festzustellen, ob gepanscht wurde. Zudem verlangsamt Kohlensäure die Keimbildung.

Vorsichtiger Umgang mit keramischen Filter

Keramische Filter sind empfindlich gegen Stöße und können brechen, deshalb sollten Reisende vorsichtig mit ihnen umgehen. Ein gebrochener Filter ist unbrauchbar.

Entnahmeort

Die meisten Erreger, Keime und chemische Verunreinigungen finden sich in Gewässern in der Nähe von menschlichen Siedlungen und landwirtschaftlich genutzten Gebieten. Die Fäkalien von Menschen und Nutztieren, Düngemittel, Abfälle und Abwasser werden oft unbehandelt in diese Gewässer eingeleitet.

Das Wasser oberhalb der Siedlungsgrenze und unterhalb der Weidegrenze ist etwas weniger belastet. Die Verunreinigungen dort stammen hauptsächlich von tierischen Fäkalien. Oberhalb der Weidegrenze sind die wenigsten Erreger im Wasser. Aber auch dort ist es durchaus möglich, dass Tierkot zu einer Belastung geführt hat.

Dies ist lediglich eine grobe Einordnung. Selbstverständlich können auch in höheren Lagen eine industrielle Nutzung oder unbekannte Altlasten zu chemischen Belastungen des Wassers führen.

Im stehenden Gewässer wird das Wasser am besten aus der Mitte und mittlerer Tiefe entnommen, dort wo es am kühlsten ist. Wärme an der Wasseroberfläche und nährstoffreicher Schlamm am Ufer und am Boden fördern das Bakterienwachstum.

In fließendem Wasser ist eine geringere Konzentration von Erregern zu erwarten, als in einem stehendem Gewässer. Dafür kann fließendes Wasser durch aufgewirbeltes Sediment trüber sein. Sediment behindert außerdem die Filtrierung und Desinfektion.

Einzeln oder in Gruppen

Je nachdem, ob man einzeln oder in der Gruppe reist, ist es sinnvoll die Wasseraufbereitung nicht jeden Tag für jeden Teilnehmer einzeln vorzunehmen, sondern in bestimmten Intervallen größere Mengen aufzubereiten und in sicheren Behältern zu lagern. Silberionen machen das Wasser bis zu sechs Monate haltbar. Gibt es ein Basiscamp, kann das Wasser dort aufbereitet, gelagert und verteilt werden.

Leitungswasser

Selbst in entwickelten europäischen Ländern kann Leitungswasser nicht immer vertraut werden. In zahlreichen Reiseführern beliebter Reiseländer wird vor Eiswürfeln in Getränken und dem Verzehr von gewaschenen Salaten und Rohkost gewarnt. Oftmals ist das Wasser dann stark gechlort und verdirbt jeden Geschmack.

Die Voraussetzungen für einwandfreies Leitungswasser sind die Förderung aus kontrollierten, unbelasteten Quellen, eine kühle und dunkle Lagerung und ein Wasserleitungssystem mit Überdruck. Solange Überdruck vorhanden ist, haben Verunreinigungen zum Beispiel durch undichte Stellen, es schwer, gegen den Wasserdruck in das Leitungssystem einzudringen.

Sind diese Bedingungen nicht erfüllt oder raten Reiseführer, Einheimische oder erfahrene Reisende davon ab, sollte kein Leitungswasser in dem jeweiligen Land getrunken werden. In tropischen- und subtropischen Ländern sollte generell nie Leitungswasser getrunken werden.

Beispiele für unerwünschte Stoffe im Wasser

| Verunreinigung |

Größe |

Beseitigung durch |

| Parasiten, Protozoen |

4-12 µm |

Mikrofiltrierung, Abkochen, Parasiten teilweise mit UV-C-Licht |

| Bakterien |

0,5-3 µm |

Mikrofiltrierung, Abkochen, Jod, Chlor, in vielen Fällen Silberionen, UV-A-, UV-C-Licht |

| Viren |

0,02-0,08 µm |

Bei Anlagerung an Partikel Mikrofiltrierung, Abkochen, Jod, Chlor, in vielen Fällen Silberionen, UV-B, UV-C-Licht |

| Pestizide |

0,001-0,01 µm |

Aktivkohle, Umkehrosmose |

| Nitrat |

0,0001-0,001 µm |

Aktivkohle, Umkehrosmose |

| Salze |

gelöst |

Aktivkohle, Umkehrosmose |

Fachlich unterstützen uns bei diesem Artikel:

Prof. Dr.-Ing. Stefan Wilhelm – u.a. seit 2012 im Auftrag des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfachs Tagungsleiter und Referent des Grundlagenkurses „Einführung in die Wasserversorgung“. Gutachtertätigkeit als freier Sachverständiger Sanitär- und Wasserversorgungstechnik Er is Autor des Lehrbuches „ Wasseraufbereitung“, Chemie und chemische Verfahrenstechnik, Springer Verlag, Berlin. Derzeit ist er tätig als Leiter des Chemielabors und der Wasserlabore I und II der Fachrichtung Versorgungstechnik an der Hochschule Trier. Zudem hat er eine Lehrtätigkeit im Auftrag des DVGW, Bonn, zur Ausbildung von „Netzingenieuren“ im Bereich Trinkwasserversorgung.

Regula Meierhofer – Leiterin der Gruppe „Safe Water Promotion“, Abteilung Sanitation, Water and Waste for Development der Eawag. Die Eawag ist das Schweizerische Wasserforschungsinstitut der des ETH Bereiches.

Fotos: © Katadyn Deutschland GmbH, SteriPen, Titelbild: djama, Fotolia.de

Der Beitrag Eine saubere Sache – Trinkwasser-Aufbereitung auf Reisen erschien zuerst auf MATSCH&PISTE.

Es wurde gestern veröffentlicht.

Es wurde gestern veröffentlicht.